胡蝶蘭についてはコチラもお読みください。

突然の訃報に接した際、故人を偲び、遺族に寄り添う気持ちを示すためにお通夜や葬儀に参列する機会は誰にでもあるものです。

しかし、いざ香典を用意する場面になると、お悔やみと御霊前の違いについて戸惑う方が少なくありません。

特に「御霊前」と「御仏前」の使い分けは難しく、どの言葉を選べば良いのか、宗教や宗派によってマナーが異なるため、悩んでしまうのも無理はないでしょう。

仏教における浄土真宗のように独自の考え方を持つ宗派や、神道やキリスト教といった異なる宗教への配慮も必要です。

香典袋の表書きの書き方一つで、意図せず失礼にあたってしまう可能性も考えられます。

この記事では、そうした不安を解消するために、お悔やみという言葉の本来の意味から、御霊前と御仏前の具体的な使い方、そして宗教・宗派ごとの細かなマナーに至るまで、分かりやすく解説していきます。

香典袋の選び方や薄墨で書く理由、状況に応じたお悔やみの言葉の例文、さらには香典の渡し方まで、一連の作法を網羅的にご紹介します。

故人への深い哀悼の意を正しく伝え、ご遺族に失礼のないよう、ぜひ本記事を参考にしてください。

- ➤お悔やみと御霊前の基本的な意味の違い

- ➤四十九日を境にした「御霊前」と「御仏前」の使い分け

- ➤仏教、神道、キリスト教など宗教による表書きの作法

- ➤浄土真宗で「御霊前」を使わない理由と考え方

- ➤香典袋の選び方や薄墨を使用する意味

- ➤状況に応じたお悔やみの言葉の選び方と例文

- ➤香典を渡す際の正しいマナーと一連の流れ

まずは基本から|お悔やみと御霊前の違いを解説

- ➤「お悔やみ」という言葉が持つ本来の意味

- ➤「御霊前」の正しい使い方と対象期間

- ➤四十九日を境に「御仏前」へ変わる理由

- ➤宗教によって異なる表書きの基本マナー

- ➤神道やキリスト教での香典袋の選び方

「お悔やみ」という言葉が持つ本来の意味

お悔やみという言葉は、人の死を悼み、悲しむ気持ちを表すために使われる表現です。

訃報に接した際に「お悔やみ申し上げます」と述べるのは、故人の死を悼み、ご遺族の悲しみに寄り添う心を示すための一般的な挨拶とされています。

この言葉の根底には、亡くなった方への哀悼の意と、残されたご遺族を慰め、いたわるという二つの意味合いが込められています。

本来、お悔やみは口頭で伝える言葉であり、弔問に訪れた際や、電話で訃報を受けた時などに直接ご遺族へ伝えるのが基本です。

しかし、遠方であったり、都合がつかなかったりして直接弔問できない場合には、弔電や手紙を用いてお悔やみの気持ちを伝えることもあります。

この際にも、言葉の選び方には細心の注意を払い、ご遺族の心情を傷つけないよう配慮することが求められます。

一方で、「御霊前」や「御仏前」は、香典袋の表書きに使われる言葉であり、金品を供える際の敬称です。

つまり、お悔やみは「言葉」で弔意を示すものであり、御霊前は「金品」を供える際に使う言葉であるという明確な違いがあります。

この二つは、故人を悼むという目的は共通していますが、その表現方法が異なるのです。

お悔やみの言葉を述べる際には、故人との関係性やご遺族との間柄を考慮しつつ、簡潔で心のこもった表現を心がけることが大切です。

例えば、「この度は誠にご愁傷様でございます」「突然のことで言葉も見つかりません。心よりお悔やみ申し上げます」といった表現が一般的に用いられます。

重要なのは、形式的な言葉を並べるだけでなく、故人を失ったご遺族の悲しみを思いやり、真摯な態度で接することです。

このように、お悔やみは弔事におけるコミュニケーションの基本であり、マナーの根幹をなすものと言えるでしょう。

「御霊前」の正しい使い方と対象期間

「御霊前」は、故人の霊前にお供えするという意味を持つ言葉で、主にお通夜や葬儀・告別式で香典を持参する際の表書きとして用いられます。

仏教の多くの宗派では、人は亡くなってから四十九日までの間、霊としてこの世とあの世の間をさまよっていると考えられています。

この期間、故人はまだ仏になっていない「霊」の状態にあるため、その御霊に対してお供えするという意味で「御霊前」が使われるのです。

したがって、「御霊前」を使用する対象期間は、故人が亡くなられてから四十九日の法要が行われる前までが一般的です。

具体的には、お通夜、葬儀・告別式、そして初七日法要などがこの期間に含まれます。

この時期にご遺族へお渡しする香典袋の表書きには「御霊前」と記すのが最も広く受け入れられているマナーです。

ただし、後述するように、同じ仏教でも浄土真宗など一部の宗派では「御霊前」を用いないため、注意が必要です。

もし故人の宗派が分からない場合には、多くの宗派で通用する「御霊前」と書いておくのが無難とされています。

また、「御霊前」は仏式だけでなく、神道やキリスト教の一部(カトリック)でも使用することが許容されている場合があります。

これは、それぞれの宗教で死後の魂に対する考え方は異なりますが、「霊」という概念自体は共通して存在するためです。

そのため、どの宗教の葬儀か判断がつかない場合でも、「御霊前」は比較的使いやすい表書きと言えるでしょう。

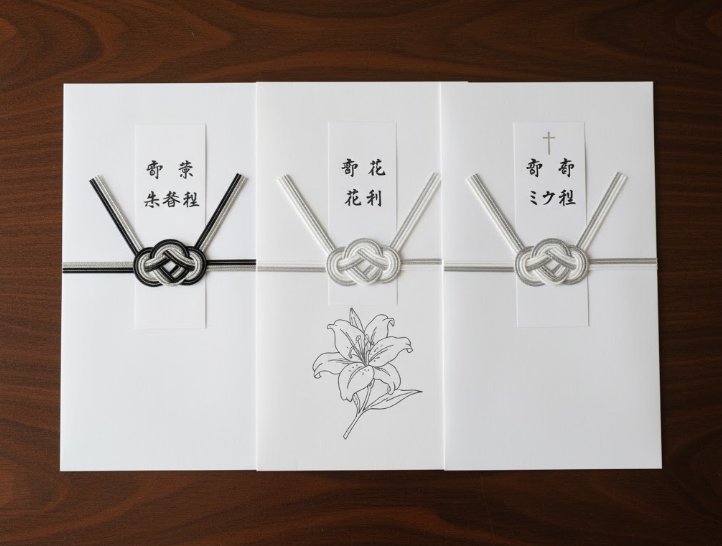

香典袋を選ぶ際には、白無地の袋に白黒または双銀の水引がかかったものを選ぶのが基本です。

蓮の花が描かれているものは仏教専用なので、神道やキリスト教の可能性がある場合には避けるべきです。

正しい知識を持って「御霊前」を使い分けることで、故人への敬意とご遺族への配慮を示すことができます。

四十九日を境に「御仏前」へ変わる理由

仏教の多くの宗派では、四十九日を境に香典の表書きを「御霊前」から「御仏前」へと切り替えます。

この背景には、仏教における死生観、特に故人の魂の旅立ちに関する深い教えが存在します。

仏教では、人は亡くなると、次の生を受けるまでの間、中陰(ちゅういん)または中有(ちゅうう)と呼ばれる期間に入るとされています。

この期間が四十九日間続き、故人の霊はこの間、七日ごとに生前の行いに対する審判を受けながら、来世の行き先が決まるのを待っていると考えられているのです。

そして、四十九日目に最終的な審判が下され、故人の霊は成仏して仏様(ほとけさま)になると信じられています。

この重要な節目となるのが四十九日法要です。

この法要をもって、故人は霊の状態から仏となり、極楽浄土へと旅立つとされています。

そのため、四十九日法要以降は、故人はもはや「霊」ではなく「仏」として扱われます。

この考え方の変化に伴い、お供え物をする際の表書きも「御霊前」から「御仏前」へと変更する必要があるのです。

つまり、「仏様の前に(お供えします)」という意味を込めて、「御仏前」という言葉が用いられるようになります。

具体的には、四十九日法要当日に持参する香典から「御仏前」と記すのが一般的です。

その後に行われる一周忌、三回忌といった年忌法要や、お盆、お彼岸などでお供えをする際も、すべて「御仏前」を使用します。

この四十九日という期間は、ご遺族にとっては故人が仏様になるための大切な準備期間であり、故人を偲び、冥福を祈る重要な時間です。

私たちがこのマナーを守ることは、単なる形式的な作法ではなく、仏教の教えに基づいた故人への敬意と、ご遺族の信仰心に寄り添う心遣いの表れと言えるでしょう。

この理由を理解しておけば、いざという時に自信を持って適切な表書きを選ぶことができます。

宗教によって異なる表書きの基本マナー

香典袋の表書きは、故人が信仰していた宗教によって大きく異なります。

誤った表書きは失礼にあたる可能性があるため、参列する葬儀の宗教形式を事前に確認しておくことが理想的です。

ここでは、主な宗教ごとの基本的なマナーについて解説します。

仏式の場合

仏教では、前述の通り、四十九日を境に表書きを使い分けるのが基本です。

- 四十九日前:「御霊前」が一般的です。ただし、浄土真宗では「御仏前」を使用します。

- 四十九日後:「御仏前」または「御佛前」を使用します。

宗派が不明な場合は、多くの宗派で使える「御霊前」と書くか、どの宗派でも使える「御香典」と書くのが無難です。

水引は白黒または双銀の結び切りを選び、蓮の花が印刷された香典袋は仏教専用です。

神道(神式)の場合

神道では、仏教用語である「成仏」や「冥福」といった概念がありません。

故人は家の守護神になると考えられているため、「御仏前」は使用しません。

神道の葬儀(神葬祭)では、以下の表書きが用いられます。

- 御玉串料(おたまぐしりょう):最も一般的で丁寧な表書きです。

- 御榊料(おさかきりょう):玉串の代わりに榊を供えることに由来します。

- 御神前(ごしんぜん):神様の前に供えるという意味です。

仏教と異なり、時期によって表書きが変わることはありません。

「御霊前」も使用可能とされていますが、神道特有の表書きを用いる方がより丁寧な印象を与えます。

水引は白黒または双銀の結び切りを使用し、蓮の花の絵柄は避けます。

キリスト教式の場合

キリスト教では、そもそも「香典」という習慣はありませんが、日本の慣習に合わせて弔慰金として金品を贈ることが一般的です。

表書きはカトリックとプロテスタントで異なります。

- カトリック:「御花料(おはなりょう)」「御ミサ料」が一般的です。「御霊前」も使用できます。

- プロテスタント:「御花料」「献花料」が用いられます。「御霊前」は基本的に使用しません。

宗派が不明な場合は、どちらの宗派でも使える「御花料」と書くのが最も安全です。

香典袋は、十字架やユリの花が描かれたものか、白無地の封筒を使用します。

水引はかけないのが正式ですが、もし付いているものを使う場合は白黒や双銀の結び切りを選びましょう。

このように、宗教ごとに死生観が異なるため、表書きのマナーも変わってきます。

事前に確認が難しい場合は、どの宗教にも共通して使える「御香典」(仏式)や「御花料」(キリスト教式)などを覚えておくとよいでしょう。

神道やキリスト教での香典袋の選び方

葬儀が神道やキリスト教式で執り行われる場合、香典袋の選び方にも仏式とは異なる配慮が必要です。

それぞれの宗教の教えやシンボルに合わせた袋を選ぶことが、故人とご遺族への敬意を示すことにつながります。

神道(神式)の場合の香典袋

神道の葬儀である神葬祭に香典を持参する場合、使用する不祝儀袋は仏式のものと似ていますが、細部に違いがあります。

まず、最も重要なポイントは、蓮の花が描かれていない袋を選ぶことです。

蓮の花は仏教を象徴するものであるため、神道の儀式にはふさわしくありません。

袋のデザインは、白無地のものが最も無難で適しています。

水引については、仏式と同様に白黒または双銀の結び切りのものを使用します。

「結び切り」は、一度結んだらほどけないことから、「不幸が二度と繰り返されないように」という願いが込められており、弔事全般で用いられます。

表書きは前述の通り、「御玉串料」や「御榊料」と書くのが一般的です。

これらの表書きに馴染みがない場合は、神道でも使用が許容されている「御霊前」と書いても差し支えありません。

キリスト教式の場合の香典袋

キリスト教の葬儀では、そもそも香典という文化がないため、厳密には「弔慰金」としてお渡しします。

そのため、使用する袋も日本の伝統的な不祝儀袋とは少し異なります。

キリスト教式に適した袋として、主に以下の二種類が挙げられます。

- キリスト教専用の袋:文房具店やデパートなどでは、キリスト教式用の不祝儀袋が販売されています。これらは、白地の封筒に十字架やユリの花が上品に描かれているのが特徴です。ユリの花は、純潔や復活の象徴としてキリスト教で大切にされています。

- 白無地の封筒:専用の袋が手に入らない場合は、郵便番号欄のない真っ白な封筒で代用することができます。この場合、二重の封筒は「不幸が重なる」ことを連想させるため、一重のものを選びましょう。

キリスト教式では、水引は基本的に不要です。

水引は日本の伝統的な文化に根差したものであるため、キリスト教の教えとは直接的な関係がありません。

もし水引が付いた袋しか用意できない場合は、外して使用するか、白黒の結び切りのものを選ぶのが無難です。

表書きは、カトリック・プロテスタント共通で使える「御花料」が最も一般的で間違いがありません。

もし宗派がカトリックであると明確に分かっていれば「御ミサ料」と書くこともできます。

これらのポイントを押さえて香典袋を選ぶことで、異なる宗教儀礼の場においても、適切に弔意を表すことができるでしょう。

宗派で変わるお悔やみと御霊前の違いと実践マナー

- ➤浄土真宗では御霊前を使わない宗派の考え方

- ➤香典袋の表書きは薄墨で書くのが礼儀

- ➤状況に合わせたお悔やみの言葉と例文

- ➤香典を渡す際の一連の作法と注意点

- ➤まとめ:お悔やみと御霊前の違いを理解し失礼なく弔意を

浄土真宗では御霊前を使わない宗派の考え方

仏教の中でも、浄土真宗は他の宗派とは異なる独自の教えを持っており、それが香典の表書きにも表れています。

多くの仏教宗派で一般的に使われる「御霊前」という表書きを、浄土真宗では用いません。

この違いを理解するためには、浄土真宗の死生観、特に「往生即成仏(おうじょうそくじょうぶつ)」という教えを知る必要があります。

「往生即成仏」とは、阿弥陀仏(あみだぶつ)の教えを信じる者は、亡くなると同時に、時間をおかずにすぐに極楽浄土に往き、仏になるという考え方です。

この教えによれば、故人は亡くなった直後から「霊」としてこの世をさまよう期間を経ることなく、即座に成仏するとされています。

そのため、他の宗派のように四十九日間を「霊」として過ごすという概念が浄土真宗には存在しません。

故人はすでに「仏」になっているのですから、その前に供えるものは「御霊前」ではなく「御仏前」でなければならない、というのが浄土真宗の考え方です。

したがって、浄土真宗の葬儀に参列する際は、お通夜の段階から香典の表書きを「御仏前」と記すのが正しいマナーとなります。

もし間違えて「御霊前」と書いた香典袋を持参してしまった場合、ご遺族によってはあまり気にされないこともありますが、教えを深く信仰されている方にとっては違和感を与えてしまう可能性があります。

故人やご遺族の信仰を尊重する意味でも、このマナーはぜひ覚えておきたいものです。

事前に宗派が浄土真宗であると分かっている場合は、必ず「御仏前」と書くようにしましょう。

もし宗派が分からないものの、浄土真宗の可能性があるという場合には、「御香典」という表書きを使うのも一つの方法です。

「御香典」は、香をお供えするという意味合いであり、宗派を問わずに使える比較的便利な表書きです。

このように、同じ仏教であっても宗派によって死に対する考え方が異なり、それに伴って作法も変わってきます。

お悔やみと御霊前の違いを考える際には、こうした宗派による細かな違いにも目を向けることが、より深い配慮につながるでしょう。

香典袋の表書きは薄墨で書くのが礼儀

香典袋の表書きや名前を書く際には、「薄墨(うすずみ)」を用いるのが古くからの習わしであり、現在でも守るべき大切なマナーとされています。

これには、故人への弔意を表すための深い意味が込められています。

薄墨を使う理由

薄墨が使われる理由は諸説ありますが、主に以下の二つが広く知られています。

- 悲しみの涙で墨が薄まったことを表すため:「突然の訃報に接し、あまりの悲しみに流す涙で、硯(すずり)に溜まった墨も薄まってしまいました」という心情を表現しています。深い悲しみのために、濃い墨を用意する余裕もなかったという奥ゆかしい気持ちの表れです。

- 急いで駆けつけたことを表すため:「訃報を聞いて、墨をする時間も惜しんで急いで駆けつけました」という意味合いです。十分に墨をする間もなく、薄い墨のまま書いてきたという、弔意を急いで示したいという気持ちを表しています。

いずれの理由も、故人を悼み、ご遺族を思いやる深い悲しみの心を象徴するものです。

濃い黒々とした墨で書くことは、お祝い事の際に用いられるものであり、弔事の場では不適切とされています。

この習慣は、相手の心情を察し、控えめな形で弔意を示すという、日本独自の文化から生まれたものと言えるでしょう。

薄墨で書く範囲と期間

薄墨を使用するのは、主に香典袋の「表書き(御霊前、御仏前など)」と、「自分の名前」です。

中袋(中包み)がある場合は、そこに書く金額や住所、氏名も同様に薄墨で書くのがより丁寧です。

一般的に薄墨を使うのは、四十九日法要の前までとされています。

これは、悲しみが特に深いとされる期間を象徴しているためです。

四十九日を過ぎて行われる法要(一周忌など)に持参する香典では、通常の濃さの墨で書いても良いとされています。

これは、時間の経過とともに悲しみが少しずつ癒えてきたことを意味し、故人を偲ぶ気持ちに変わりはないものの、落ち着いて準備ができたことを示すためです。

筆記用具の選び方

本来は硯で墨をすって毛筆で書くのが最も正式ですが、現代では手軽に使える筆記用具が普及しています。

弔事用に「薄墨用」として販売されている筆ペンやサインペンを使用するのが最も便利で間違いがありません。

文房具店やコンビニエンスストアでも手軽に購入できます。

万年筆やボールペンは、弔事の表書きにはあまりふさわしくないとされているため、避けるのが無難です。

もし薄墨の筆ペンがどうしても用意できない場合は、通常の黒の筆ペンやサインペンでもやむを得ませんが、できる限り薄墨を用意する心遣いが大切です。

このように、文字の色一つにも故人やご遺族への配慮が込められています。

正しいマナーを実践することで、心からの弔意をより深く伝えることができるでしょう。

状況に合わせたお悔やみの言葉と例文

お悔やみの言葉は、故人を悼む気持ちとご遺族をいたわる心を伝えるための非常に重要なコミュニケーションです。

状況や相手との関係性に応じて、言葉を選び、心を込めて伝えることが求められます。

ここでは、いくつかの具体的な状況に合わせたお悔やみの言葉の例文と、注意すべき点について解説します。

弔問・受付での基本的なお悔やみの言葉

お通夜や葬儀の受付では、手短に、そして静かな声で述べるのがマナーです。

長々とした挨拶は、他の方の迷惑になるだけでなく、ご遺族の負担を増やすことにもなりかねません。

- 「この度は誠にご愁傷様でございます。心よりお悔やみ申し上げます。」(最も一般的で丁寧な表現)

- 「突然のことで、まだ信じられません。お力落としのことと存じますが、どうぞご自愛ください。」

- 「この度は思いがけないことで、さぞお力落としのことでしょう。私にできることがあれば、何なりとお申し付けください。」

ご遺族と直接対面した際のお悔やみの言葉

ご遺族と直接話す機会があれば、故人との思い出に少し触れつつ、いたわりの言葉を添えるのが良いでしょう。

ただし、死因などを詮索するような質問は絶対に避けるべきです。

- 「〇〇様(故人)には、以前大変お世話になりました。いつも笑顔が素敵な方だったことを思い出します。皆様、どうぞご無理なさらないでください。」

- 「あまりに突然のことで、言葉も見つかりません。どうか、お力を落とされませんように。」

- 「ご家族の皆様のご心痛、いかばかりかとお察しいたします。心よりご冥福をお祈りいたします。」

電話で訃報を受けた際の対応

電話で訃報に接した場合は、まず驚きと悲しみを伝え、弔問に伺うかどうかの意向を伝えます。

- 「突然のお知らせに驚いております。〇〇様にはお世話になっておりましたのに、残念でなりません。お力落としのことと存じますが、どうかお気を強くお持ちください。お通夜には必ずお伺いさせていただきます。」

お悔やみの言葉で避けるべき「忌み言葉」

弔事の場では、不幸が重なることや、死を直接的に連想させる言葉を使うのはタブーとされています。

これらを「忌み言葉(いみことば)」と呼びます。

うっかり使ってしまわないよう、事前に確認しておくことが大切です。

| 種類 | 具体的な言葉の例 |

|---|---|

| 重ね言葉 | 重ね重ね、くれぐれも、たびたび、またまた、次々 |

| 繰り返しを連想させる言葉 | 再び、引き続き、追って |

| 直接的な表現 | 死ぬ、死亡、急死、生きていた頃 |

| 不吉な言葉 | 消える、浮かばれない、大変なことになる |

これらの言葉は、それぞれ「ご生前(ごせいぜん)」「お元気な頃」「ご逝去(ごせいきょ)」「残念」といった別の表現に言い換えるように心がけましょう。

お悔やみの言葉に完璧な正解はありません。

最も大切なのは、マニュアル通りの言葉を述べることではなく、故人を偲び、ご遺族の心に寄り添う真摯な気持ちを伝えることです。

心を込めて発した言葉は、きっとご遺族の慰めになるはずです。

香典を渡す際の一連の作法と注意点

香典は、故人への供養の気持ちと、葬儀費用の助け合いという意味を込めてお渡しするものです。

心を込めて準備した香典を、失礼のないようにお渡しするためには、一連の作法とマナーを理解しておくことが重要です。

香典の準備

まず、香典袋は袱紗(ふくさ)に包んで持参するのが正式なマナーです。

袱紗は、香典袋が汚れたり、水引が崩れたりするのを防ぐだけでなく、相手への敬意を示すためのものでもあります。

弔事用の袱紗は、紫、紺、深緑、グレーなどの寒色系の色を選びます。

紫色は慶事にも弔事にも使えるため、一つ持っておくと便利です。

香典袋を袱紗で包む際は、左開きの「弔事包み」にします。

右側を先に折り、次に下、上、最後に左側をかぶせて包みます。

受付での渡し方

葬儀会場に到着したら、まず受付へ向かいます。

- 記帳の前に挨拶:受付の方に「この度は誠にご愁傷様でございます」と一礼し、お悔やみの言葉を述べます。

- 袱紗から香典を取り出す:記帳を済ませた後、受付の前で袱紗を開きます。右手で袱紗から香典袋を取り出します。

- 向きを変えて渡す:取り出した香典袋を、受付の方が表書きを読める向き(自分から見て逆向き)にして、両手で丁寧に差し出します。「御霊前にお供えください」などの言葉を添えるとより丁寧です。

- 袱紗をたたむ:香典を渡したら、袱紗をたたんでバッグなどにしまいます。

受付が混雑している場合は、簡潔な挨拶にとどめ、スムーズな進行に協力することも大切です。

代理で参列する場合

やむを得ず本人が参列できず、代理人が香典を持参する場合もあります。

その際は、まず受付で誰の代理で来たのかを明確に伝えます。

例えば、「〇〇(本人)の代理で参りました、△△と申します」と述べます。

記帳の際には、本人の名前を書き、その下に「(代理)」と小さく書き添えるのが一般的です。

香典袋の氏名は、もちろん本人の名前を書いておきます。

注意点

新札は避けるのがマナーとされています。

新札は、不幸を予期してあらかじめ準備していたかのような印象を与えてしまうためです。

もし手元に新札しかない場合は、一度折り目を付けてから袋に入れるようにしましょう。

かといって、あまりにも使い古されたお札や、破れたお札を入れるのも失礼にあたりますので、適度な状態のお札を選びます。

お札を入れる向きは、中袋の表面に対してお札の裏側(人物像がない方)が来るようにし、人物像が下になるように入れるのが一般的です。

これは、顔を伏せて悲しみを表すという意味合いがあります。

これらの作法は、すべて故人やご遺族への深い配慮から生まれたものです。

一つひとつの動作に心を込めることで、弔意がより一層伝わるでしょう。

まとめ:お悔やみと御霊前の違いを理解し失礼なく弔意を

これまで見てきたように、お悔やみと御霊前の違いを正しく理解し、状況に応じた適切なマナーを実践することは、故人への敬意とご遺族への深い思いやりを示す上で非常に重要です。

お悔やみは「言葉」で伝える弔意であり、御霊前は主に四十九日前の香典の「表書き」として用いる言葉です。

この基本的な違いを押さえるだけでも、いざという時の戸惑いは大きく軽減されるでしょう。

さらに、仏教における四十九日を境にした「御仏前」への変化、浄土真宗の「往生即成仏」の教え、そして神道やキリスト教といった宗教ごとの異なる作法など、弔事のマナーは多岐にわたります。

香典袋の選び方や薄墨を使う理由、状況に応じたお悔やみの言葉、そして香典を渡す際の一連の作法まで、一つひとつのルールには、先人たちが培ってきた相手を思いやる心が込められています。

これらの知識は、単なる形式的なものではありません。

故人を偲び、悲しみの中にいるご遺族の心に寄り添うための、コミュニケーションの指針となるものです。

突然の訃報に際して、冷静にすべてのマナーを完璧にこなすのは難しいかもしれません。

しかし、最も大切なのは、故人を悼み、ご遺族をいたわる真摯な気持ちです。

その気持ちがあれば、多少の作法の違いはあったとしても、あなたの弔意は必ず伝わるはずです。

この記事で得た知識が、あなたが大切な方とのお別れの場面で、自信を持って、そして心からの弔意を失礼なく伝えられる一助となれば幸いです。

- ➤お悔やみは言葉で御霊前は香典の表書き

- ➤御霊前は故人の霊に供えるという意味を持つ

- ➤仏教では四十九日を境に御仏前へ切り替える

- ➤四十九日に故人は霊から仏になると考えられている

- ➤浄土真宗では往生即成仏の教えから御霊前は使わない

- ➤浄土真宗の葬儀では最初から御仏前を用いる

- ➤神道では御玉串料や御榊料が一般的な表書き

- ➤キリスト教では御花料という表書きが宗派を問わず使える

- ➤蓮の花が描かれた香典袋は仏教専用のデザイン

- ➤香典袋の表書きは悲しみを表す薄墨で書くのが礼儀

- ➤お悔やみの言葉では重ね言葉などの忌み言葉を避ける

- ➤香典は袱紗に包んで持参するのが正式なマナー

- ➤渡す際は相手が読める向きにして両手で差し出す

- ➤香典に入れるお札は新札を避ける配慮が必要

- ➤最も重要なのは故人を偲び遺族に寄り添う気持ち