胡蝶蘭についてはコチラもお読みください。

この度はご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。

突然の訃報を受け、遠方であったり、やむを得ない事情で葬儀に参列できなかったりする場合、お悔やみの手紙を送ることで弔意を伝えたいと考える方は少なくないでしょう。

その際、「お悔やみの手紙の便箋は2枚になっても大丈夫だろうか」という疑問が浮かぶことがあります。

気持ちを伝えようとするあまり、伝えたいことが多くなり、便箋が複数枚にわたってしまうこともあるかもしれません。

しかし、実はここに注意すべきマナーが存在します。

お悔やみの手紙の便箋は2枚以上になることは、基本的には避けるべきとされているのです。

これは、「不幸が重なる」ことを連想させてしまうため、縁起が悪いと考えられているからです。

お悔やみの手紙一枚に想いを込めることが、ご遺族への配慮となります。

この記事では、お悔やみの手紙の便箋は2枚がなぜ避けられるのかという理由から、具体的な書き方のマナー、封筒の選び方、薄墨を使う意味、避けるべき忌み言葉、そして香典を同封する場合の注意点まで、網羅的に詳しく解説していきます。

いざという時に慌てず、失礼のないよう、心のこもったお悔やみの手紙を送るための知識を身につけていきましょう。

- ➤お悔やみの手紙の便箋が2枚だと失礼にあたる理由

- ➤便箋や封筒選びの基本マナー

- ➤薄墨の筆ペンを使う意味と選び方

- ➤句読点や忌み言葉を避けるなど書き方の注意点

- ➤どうしても長くなる場合の対処法

- ➤香典を同封して手紙を郵送する際のマナー

- ➤宗教・宗派による言葉遣いの違い

お悔やみの手紙の便箋は2枚でなく1枚が基本とされる理由

- ➤「不幸が重なる」を避ける意味合い

- ➤便箋だけでなく封筒も一重を選ぶのがマナー

- ➤やむを得ず長くなる場合の対処法

- ➤筆記用具は薄墨の筆ペンが最適

- ➤句読点を使わない書き方の配慮

お悔やみの手紙を書く際に、まず最初に押さえておくべき最も重要なマナーの一つが、便箋の枚数です。

心を込めて書いているうちに、つい長くなってしまいそうになるかもしれませんが、お悔やみの手紙の便箋は2枚以上にならないよう、1枚に収めるのが基本とされています。

この習慣には、日本の文化に根差した深い理由が存在します。

ご遺族の悲しみに寄り添い、失礼のないように弔意を伝えるためには、なぜ1枚が適切とされるのかを正しく理解しておくことが大切です。

ここでは、その理由や関連するマナーについて、一つひとつ丁寧に掘り下げて解説していきます。

「不幸が重なる」を避ける意味合い

お悔やみの手紙を便箋1枚に収めるべき最大の理由は、「不幸が重なる」ことを避けるという考え方にあります。

日本では古くから、同じことが繰り返されることを連想させる「重ねる」という行為を、弔事の場面では避けるべきとする習慣があります。

便箋が2枚、3枚と重なる様子は、不幸が再び訪れる、不幸が繰り返されるといった不吉なイメージを想起させてしまうと考えられているのです。

これは、ご遺族の心をさらに傷つけることになりかねないため、最大限の配慮として一枚にまとめるのがマナーとされています。

もちろん、これは迷信や縁起担ぎの一種ではありますが、故人を悼み、悲しみに暮れるご遺族の気持ちを第一に考えた場合、こうした伝統的な配慮を尊重することが、弔意を示す上で非常に重要になります。

手紙の内容が濃いことよりも、まずは形式に則って相手を気遣う姿勢を示すことが求められるのです。

お悔やみの手紙の便箋は2枚にしないという配慮は、ご遺族への深い思いやりと敬意の表れと言えるでしょう。

したがって、伝えたいことがたくさんあったとしても、できる限り簡潔に、心を込めて1枚の便箋にまとめるように心がけてください。

この「重ねる」ことを避けるという考え方は、便箋の枚数だけでなく、祝儀や不祝儀の袋の選び方、あるいは会話で使う言葉選びにも通じる、日本の弔事における基本的な考え方となっています。

便箋だけでなく封筒も一重を選ぶのがマナー

「不幸が重なる」ことを避けるという考え方は、便箋の枚数だけに留まりません。

手紙を入れる封筒にも同様の配慮が求められます。

一般的に、封筒には内側に紙がもう一枚貼られている「二重封筒」と、一枚の紙でできている「一重封筒」の二種類があります。

二重封筒は、中身が透けにくく丁寧な印象を与えるため、正式な手紙やお祝い事の手紙で用いられることが多いです。

しかし、弔事の場面においては、この「二重」になっている構造が「不幸が重なる」ことを連想させてしまうため、使用を避けるのがマナーとされています。

お悔やみの手紙を送る際には、必ず不幸が重ならないように、一枚仕立ての「一重封筒」を選ぶようにしましょう。

便箋と同様に、封筒もまた「重ねる」ことを避けるための大切なポイントなのです。

色については、白無地のものが最も適しています。

郵便番号の枠が印刷されているものでも問題ありませんが、より丁寧な印象を与えたい場合は、枠のない無地のものを選ぶと良いでしょう。

また、不幸が続くことを連想させないよう、封筒を閉じるときにのり付けを二度する「二度付け」も避けるべきとされています。

細かな点に思えるかもしれませんが、こうした一つひとつの配慮が、ご遺族への深い弔意と敬意を示すことに繋がります。

やむを得ず長くなる場合の対処法

お悔やみの手紙は1枚に収めるのが基本マナーですが、故人との思い出が深く、どうしても伝えたいことが多くて1枚に収まりきらないという場合もあるかもしれません。

そのような状況に陥ったとしても、お悔やみの手紙の便箋は2枚にするという選択は避けるべきです。

では、どのように対処すれば良いのでしょうか。

まず考えられるのは、便箋のサイズを大きくすることです。

通常の手紙で使われるB5サイズではなく、A4サイズなど一回り大きな便箋を選べば、より多くの文章を書き込むことができます。

ただし、あまりにも大きな便箋は不自然な印象を与える可能性もあるため、常識の範囲内で選びましょう。

次に、文字の大きさを少し小さくしたり、行間を詰めたりして、限られたスペースに文章を収める工夫をすることも一つの方法です。

しかし、文字が小さすぎると読みにくくなり、かえって相手に負担をかけてしまうため、読みやすさを損なわない程度に調整することが大切です。

最も重要なのは、文章そのものを見直し、簡潔にまとめる努力をすることです。

故人への想いが強いほど、多くの言葉を連ねたくなりますが、お悔やみの手紙は自分の気持ちをすべて吐き出すためのものではありません。

ご遺族は深い悲しみの中にあり、長い手紙を読むことが負担になる可能性も考慮しなければなりません。

時候の挨拶などの前置きは省略し、お悔やみの言葉、故人への感謝や思い出、ご遺族へのいたわりの言葉など、要点を絞って簡潔にまとめることを心がけましょう。

どうしても伝えきれない想いは、後日改めて弔問に伺った際や、別の機会に直接お話しするのが望ましいです。

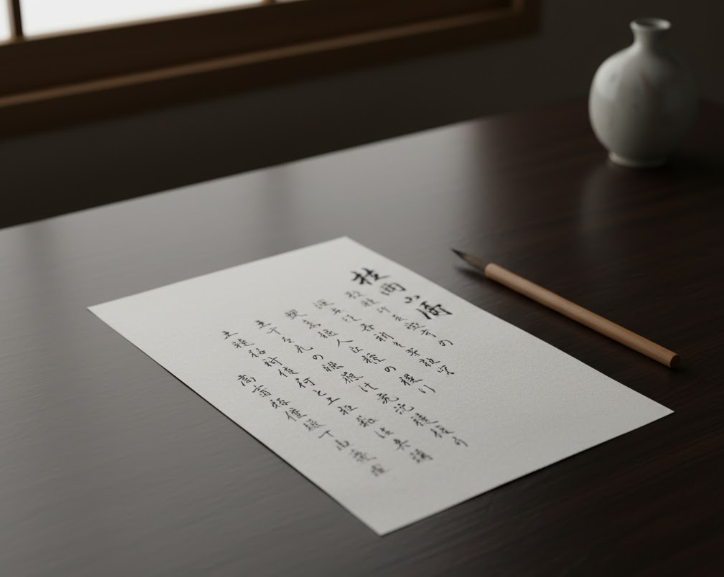

筆記用具は薄墨の筆ペンが最適

お悔やみの手紙を書く際には、何を使って書くかという筆記用具の選択も非常に重要です。

弔事の場面では、「薄墨(うすずみ)」を使用するのが正式なマナーとされています。

薄墨とは、その名の通り、通常よりも薄い墨色のことを指します。

これには、「悲しみの涙で墨が薄まってしまいました」「突然のことで墨を十分に用意する時間がありませんでした」といった、故人を悼む深い悲しみを表現する意味が込められています。

濃くはっきりとした黒い文字は、お祝い事や通常の場面で使われるため、弔事にはふさわしくないとされています。

筆記用具としては、毛筆や筆ペンが最も適しています。

特に、現代では手軽に使える薄墨タイプの筆ペンが市販されており、一本用意しておくと、いざという時に非常に便利です。

もし薄墨の筆ペンが手元にない場合は、黒のサインペンや万年筆で代用することも可能ですが、ボールペンや鉛筆は事務的な印象が強く、弔事の正式な場面では避けるべきです。

また、使用するインクの色は必ず黒を選び、青やその他の色は絶対に使用してはいけません。

これは、ご遺族に対する礼儀であり、敬意の表れです。

薄墨で丁寧に書かれた文字は、それだけで深い弔意と故人を偲ぶ気持ちを伝えてくれます。

お悔やみの手紙を書く際は、内容だけでなく、こうした筆記用具のマナーにも心を配ることで、より一層気持ちが伝わるものになるでしょう。

文字の上手い下手は関係ありません。

一文字一文字、心を込めて丁寧に書くことが何よりも大切です。

句読点を使わない書き方の配慮

お悔やみの手紙の書き方には、もう一つ特徴的なマナーがあります。

それは、文章中に句読点(「、」や「。」)を使用しないという点です。

これも日本の伝統的な慣習に基づくもので、いくつかの理由があるとされています。

一つ目の理由は、句読点が文章を「区切る」「終わらせる」役割を持つことから、葬儀や法事が滞りなく、無事に流れるように進むことを願う意味合いが込められているためです。

句読点を使うことで、儀式が途切れてしまうことを連想させないための配慮と言えます。

二つ目の理由は、もともと日本の古い書状では毛筆で書かれており、句読点を用いる習慣がなかったことに由来します。

その名残から、弔事のような格式を重んじる場面では、伝統的な形式に則って句読点を使わないという考え方があります。

では、句読点を使わないで文章を書くにはどうすればよいのでしょうか。

句読点を使いたい箇所では、代わりにスペース(空白)を一つ空けることで、文の区切りを示し、読みやすさを確保します。

例えば、「心よりお悔やみ申し上げます。故人のご冥福をお祈りいたします。」と書きたい場合は、「心よりお悔やみ申し上げます 故人のご冥福をお祈りいたします」というように、文の終わりに一文字分の空白を入れます。

読点(、)を入れたい箇所でも同様に、空白を用いることで対応します。

この句読点を使わないというマナーも、ご遺族への深い配慮の表れです。

現代の文章に慣れていると少し不自然に感じるかもしれませんが、弔事における特別なルールとして覚えておきましょう。

こうした細やかな配慮が、手紙全体の格式を高め、相手への敬意を伝えることに繋がります。

お悔やみの手紙の便箋は2枚にならないための書き方の注意点

- ➤時候の挨拶を省き本題から書く

- ➤「重ね重ね」などの忌み言葉は避ける

- ➤香典を同封して郵送する際のマナー

- ➤宗教・宗派による言葉遣いの違い

- ➤故人との関係性で変わる敬称の使い方

- ➤まとめ:お悔やみの手紙の便箋は2枚にせず弔意を伝える

お悔やみの手紙の便箋は2枚にせず、1枚に収めることが重要であると解説してきました。

そのためには、手紙の内容を簡潔に、かつ心を込めてまとめる技術が求められます。

ここでは、実際に手紙を書く上で、文章量を抑えつつも弔意を十分に伝えるための具体的な注意点について詳しく見ていきましょう。

時候の挨拶の省略や、使ってはならない「忌み言葉」の知識、さらには宗教・宗派による言葉遣いの違いなど、知っておくべきポイントは多岐にわたります。

これらのマナーを守ることで、ご遺族の心に寄り添った、失礼のないお悔やみの手紙を作成することができます。

時候の挨拶を省き本題から書く

通常の手紙では、「拝啓」などの頭語に続いて、「厳しい暑さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか」といった時候の挨拶を入れるのが一般的です。

しかし、お悔やみの手紙においては、これらの形式的な挨拶は一切不要です。

ご遺族は深い悲しみの中にいるため、時候の挨拶のような前置きは、かえって無神経な印象を与えかねません。

また、文章が長くなる原因にもなるため、1枚に収めるという観点からも省略するのがマナーです。

お悔やみの手紙は、頭語や時候の挨拶をすべて省き、すぐにお悔やみの言葉から書き始めるのが正しい形式です。

例えば、「この度は、〇〇(故人名)様のご逝去の報に接し、あまりに突然のことで言葉が見つかりません」といったように、直接本題に入ります。

手紙の基本的な構成は以下のようになります。

- お悔やみの言葉

- 故人への想いや思い出

- ご遺族へのいたわりと励ましの言葉

- 葬儀に参列できないお詫び(必要な場合)

- 結びの言葉

この構成に沿って、各項目を簡潔にまとめることが、お悔やみの手紙の便箋は2枚にしないための重要なポイントです。

特に故人との思い出を語る部分は長くなりがちですが、ご遺族の負担にならないよう、心に残るエピソードを一つか二つに絞って記述すると良いでしょう。

最後に、結びの言葉として「末筆ではございますが、皆様の御健康を心よりお祈り申し上げます」といった言葉を添え、敬具などの結語は使わずに書き終えます。

日付、署名、宛名を最後に記すことも忘れないようにしましょう。

「重ね重ね」などの忌み言葉は避ける

お悔やみの手紙や弔辞の場面では、使用を避けるべき「忌み言葉(いみことば)」が存在します。

これは、不幸が繰り返されることや、死を直接的に連想させる言葉を避けるための配慮です。

知らず知らずのうちに使ってしまうと、ご遺族を不快にさせたり、さらに傷つけたりする可能性があるため、十分に注意が必要です。

忌み言葉は、大きく分けていくつかのカテゴリーに分類できます。

不幸が重なることを連想させる言葉

これは「重ね言葉」とも呼ばれ、同じ言葉を繰り返すことで不幸の連続を想起させるため、使用を避けます。

- 重ね重ね(かさねがさね)

- くれぐれも

- たびたび

- またまた

- 次々(と)

- 追って

例えば、「重ね重ねお悔やみ申し上げます」と言いたくなるかもしれませんが、この場合は「深くお悔やみ申し上げます」のように言い換える配慮が必要です。

不吉な状況を連想させる言葉

苦しみや死が続くことを連想させる言葉も避けるべきです。

- 続く

- 浮かばれない

- 迷う

直接的な表現

「死」や「生」に直接関連する言葉は、より丁寧で婉曲的な表現に言い換えるのがマナーです。

- 死亡 → ご逝去(ごせいきょ)

- 死ぬ → お亡くなりになる、永眠される

- 生きていた頃 → ご生前、お元気でいらした頃

これらの忌み言葉を意識的に避けることで、ご遺族の心情に寄り添った、より丁寧で心のこもった文章になります。

手紙を書き終えた後には、必ず一度読み返し、忌み言葉が含まれていないかを確認する習慣をつけると良いでしょう。

香典を同封して郵送する際のマナー

葬儀に参列できない場合、お悔やみの手紙と共に香典を送りたいと考える方も多いでしょう。

香典を同封して郵送すること自体はマナー違反ではありませんが、その際にはいくつかの重要な決まり事を守る必要があります。

まず、現金を普通郵便で送ることは法律で禁止されています。

香典を送る場合は、必ず郵便局の窓口で「現金書留(げんきんかきとめ)」の封筒を利用して手続きを行ってください。

現金書留用の封筒は、通常の封筒よりも大きく、頑丈にできています。

この現金書留用の封筒に、お悔やみの手紙と、不祝儀袋に入れた香典を同封します。

ここでの注意点は、お悔やみの手紙を直接現金書留の封筒に入れるのではなく、まず白無地の一重封筒に入れ、それを香典と共に入れるということです。

手紙が裸のまま入っているのは丁寧ではありません。

不祝儀袋の表書きは、薄墨で「御霊前」または「御香典」と書き、その下に自分の氏名をフルネームで記入します。

宗派によっては「御仏前」を使う場合もありますが、相手の宗派が不明な場合は、多くの宗派で使える「御霊前」が無難です。

お悔やみの手紙には、香典を同封した旨を一言書き添えておくと、相手に親切です。

例えば、「心ばかりのものを同封いたしましたので 御霊前にお供えください」といった一文を加えると良いでしょう。

この際、「香典」という言葉を直接使わず、「心ばかりのもの」や「御香料」といった表現を使うと、より丁寧な印象になります。

現金書留で送るというルールは、安全にお金を届けるためだけでなく、送り主の丁寧な心遣いを示す重要なマナーです。

ポストに投函するのではなく、必ず郵便局の窓口で手続きを行いましょう。

宗教・宗派による言葉遣いの違い

日本で行われる葬儀の多くは仏式ですが、キリスト教式や神道式など、他の宗教・宗派の形式で行われることもあります。

故人やご遺族の信仰する宗教によって、お悔やみの言葉や使われる用語が異なるため、手紙を書く際には注意が必要です。

相手の宗教が分かっている場合は、その形式に合わせた言葉遣いをすることで、より深い弔意と敬意を示すことができます。

仏式の場合

最も一般的な形式です。「ご冥福をお祈りします」「成仏」「供養」といった言葉が使われます。ただし、浄土真宗では、亡くなるとすぐに仏になるとされているため、「冥福を祈る」という考え方はなく、「ご冥福」という言葉は使いません。代わりに「哀悼の意を表します」などの表現を用います。

神道式の場合

神道では、故人は家の守り神になると考えられています。そのため、「冥福」「成仏」「供養」といった仏教用語は使用しません。お悔やみの言葉としては、「御霊(みたま)のご安寧をお祈り申し上げます」や「安らかにお眠りください」などが適切です。

キリスト教式の場合

キリスト教では、死は終わりではなく、神のもとに召される喜ばしいことと捉えられる側面があります。そのため、「お悔やみ」という言葉はあまり使いません。「安らかな眠りをお祈り申し上げます」といった表現や、ご遺族に対して「〇〇様の安らかなお眠りを心よりお祈りいたします。ご遺族の皆様の上に、神様の慰めがありますようお祈り申し上げます」といった言葉をかけます。「天国」「昇天」などの言葉が使われます。

もし相手の宗教・宗派が分からない場合は、どの宗教でも共通して使える言葉を選ぶのが最も安全です。

「ご逝去を悼み、心より哀悼の意を表します」「安らかにお眠りになられますよう、お祈り申し上げます」といった表現は、比較的どの宗教でも使うことができます。

相手の信仰に配慮した言葉を選ぶことは、非常に大切なマナーと言えるでしょう。

故人との関係性で変わる敬称の使い方

お悔やみの手紙の中で故人に言及する際、その呼び方、つまり「敬称」の使い方も重要なマナーの一つです。

敬称は、手紙の受取人(ご遺族)から見た故人との関係性によって使い分ける必要があります。

正しい敬称を使うことで、ご遺族への敬意を示すことができます。

以下に、一般的な敬称の例をまとめました。

| 受取人から見た故人 | 敬称 |

|---|---|

| 夫 | ご主人様、ご夫君様(ごふくんさま) |

| 妻 | 奥様、ご令室様(ごれいしつさま) |

| 父 | お父様、ご尊父様(ごそんぷさま) |

| 母 | お母様、ご母堂様(ごぼどうさま) |

| 祖父 | お祖父様、ご祖父様(ごそふさま) |

| 祖母 | お祖母様、ご祖母様(ごそぼさま) |

| 息子 | ご子息様(ごしそくさま)、ご令息様(ごれいそくさま) |

| 娘 | ご息女様(ごそくじょさま)、ご令嬢様(ごれいじょうさま) |

例えば、友人の父親が亡くなった場合、友人宛の手紙の中では「お父様」や、より丁寧な「ご尊父様」という敬称を使います。

「〇〇(友人の苗字)様のお父様」のように書いても間違いではありませんが、敬称を使う方がより敬意が伝わります。

手紙の冒頭で「ご尊父様ご逝去の報に接し…」と書き始め、以降は「お父様」と続けるなど、文脈に応じて使い分けることもできます。

どの敬称を使えばよいか迷った場合は、より丁寧な言葉(ご尊父様、ご母堂様など)を選んでおくと失礼にあたることは少ないでしょう。

故人との関係性を正しく理解し、適切な敬称を用いることは、お悔やみの手紙を書く上での基本的な礼儀です。

手紙を書く前に、受取人と故人の関係を再確認しておくと安心です。

まとめ:お悔やみの手紙の便箋は2枚にせず弔意を伝える

これまで、お悔やみの手紙に関するさまざまなマナーについて詳しく解説してきました。

最も重要な基本原則は、お悔やみの手紙の便箋は2枚以上にはせず、必ず1枚に収めるということです。

これは「不幸が重なる」ことを避けるという、日本の伝統的な考え方に基づいたご遺族への深い配慮の表れです。

便箋だけでなく、封筒も一重のものを選び、筆記用具は悲しみを表す薄墨を用いるのが正式なマナーです。

文章を書く際には、句読点を使わずに空白で区切りを示し、時候の挨拶を省いてすぐにお悔やみの言葉から始めます。

さらに、「重ね重ね」のような忌み言葉を避け、故人の敬称や宗教上の言葉遣いにも注意を払う必要があります。

これらの多くの決まり事は、一見すると堅苦しく、複雑に感じられるかもしれません。

しかし、その一つひとつには、故人を悼み、悲しみにくれるご遺族の心を少しでも和らげたいという、先人たちの思いやりと知恵が込められています。

マナーや形式を守ることは、それ自体が目的なのではなく、相手への弔意と敬意を伝えるための手段なのです。

心を込めて丁寧に書かれた手紙は、たとえ短い文章であっても、あなたの温かい気持ちを必ずご遺族に届けてくれるでしょう。

この記事でご紹介した内容が、あなたが心からの弔意を伝える一助となれば幸いです。

- ➤お悔やみの手紙の便箋は2枚ではなく1枚に収めるのが基本マナー

- ➤2枚以上は「不幸が重なる」ことを連想させるため避けるべき

- ➤封筒も「重ねる」ことを避けるため一重のものを選ぶ

- ➤便箋や封筒は白無地のものが最も適している

- ➤筆記用具は悲しみを表す薄墨の筆ペンが最適

- ➤ボールペンや鉛筆の使用は避けるべき

- ➤文章中の句読点(、。)は使わず空白で区切りを示す

- ➤時候の挨拶は省きお悔やみの言葉から書き始める

- ➤頭語(拝啓)や結語(敬具)も不要

- ➤「重ね重ね」「たびたび」などの忌み言葉は使わない

- ➤「死亡」は「ご逝去」など直接的な表現は婉曲的な言葉に言い換える

- ➤香典を同封する場合は必ず現金書留を利用する

- ➤相手の宗教・宗派に合わせた言葉遣いを心がける

- ➤宗派が不明な場合はどの宗教でも使える言葉を選ぶのが無難

- ➤故人の敬称は受取人との関係性によって正しく使い分ける